また、報道によれば、超高層マンションやビルなどの大規模工事において施工不良が発生し、やり直し工事が増えているとのことです。これも、職人不足などの人的な要因が大きく影響しているようです。このような状況下では、「設計施工方式」での発注が有利になる可能性があります。

建築工事費上昇の現状

まず、建築工事がどれくらい上昇しているのかを見てみましょう。

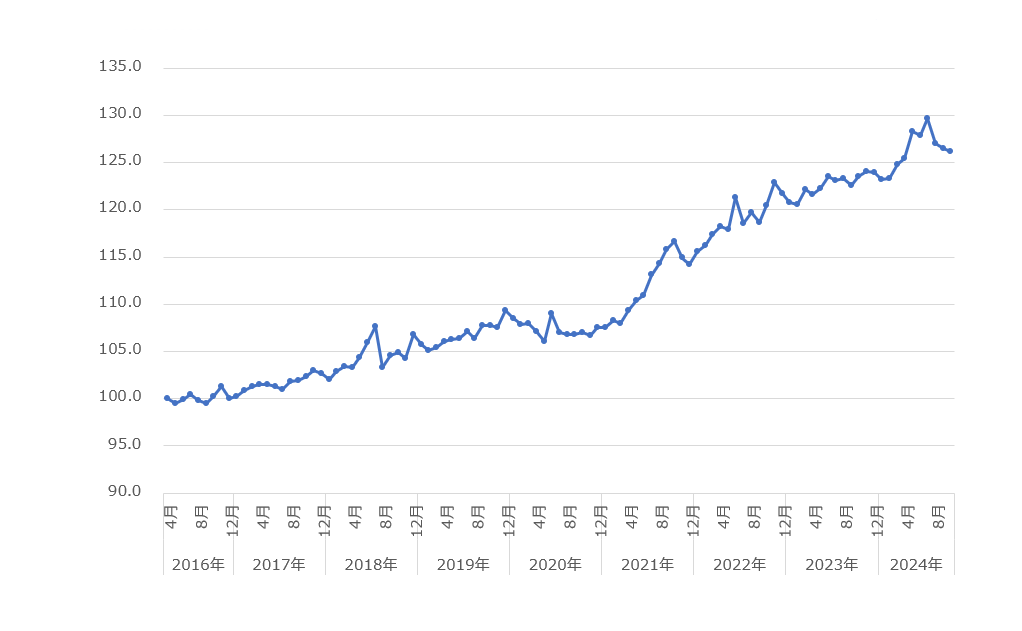

■建設工事費デフレーター(住宅総合)の推移(2015年度基準)

(国土交通省「建設工事費デフレーター」より作成)

グラフは、2016年から2024年8月までの建築工事費(住宅系)デフレーターの推移を示しています。このグラフは、2015年の1年間を基準値100としたもの(2015年基準)です。しかし、数年前まで使用されていた2010年基準を用いると、特に2013年以降の上昇が顕著であり、このグラフ以上の値を示します。

工事費の上昇要因としては、工事件数の増加や規模の拡大により、需要が供給を上回る状況が生じていることが挙げられます。

さらに、原材料費の上昇、職人賃金の上昇、運搬費の上昇など、さまざまな要因が重なった結果と考えられます。

建築工事費上昇で建替え計画中止も

基本的に建築は、計画から竣工(完成)までにかなりの期間がかかります。昨今のように建築工事費が上昇している状況では、設計時に計画していた内容の工事をすべて行うと、想定予算を超えてしまうことが危惧されるケースが増えています。

そのため、工事の一部を変更したり、部分的に取りやめたりすることも見られるようになりました。

また、ビルの建て替え工事では、工事費の高騰により計画そのものを取りやめる例も出ています。

テナントが入る商業系のビルなどでは、通常のビル建築における計画(設計)に加えて、テナント退去の交渉や退去までの猶予期間を考慮する必要があり、どうしても計画から着工までに時間がかかります。その間に工事費が想定以上に上昇する例が増えています。

その結果、建て替え計画を延期したり、大規模リノベーションに変更したりする事例が増えています。

こちらでも解説しましたが、建築工事費はまだしばらく上昇する可能性が高いと考えられます。

少なくとも建築工事費の高止まりは続き、冒頭で述べたような「職人が足りない」状況は続くでしょう。長期間の(≒大きな)建築工事だけでなく、さまざまな建築工事で計画の縮小や変更が起こる可能性があります。

設計施工方式とは

以前、こちらの原稿で高松建設が採用している「設計施工方式」について解説しました。

この方式では、施主の要望を聞き提案を行う営業担当者、その思いを形に表現する設計メンバー、そしてそれを具現化する工事に携わる多くの職人たちが、三位一体となってプロジェクトチームを結成し、施主の理想的な建物の建築を実現します。

さらに、品質監査チームが品質を担保するための監査を行うというスタイルを採用しています。これが「設計施工方式」です。

設計・施工分離方式の工事費

設計施工方式については、「工事費が高くなる」という批判があります。設計時点で建築を行う会社に任せるため、その設計された工事内容について、工事費の比較ができず、そのため、費用の妥当性を見極めることが難しくなり、比較ができない事から、工事費が「高い」と感じてしまう事が多いようです。

その一方で、設計・施工分離発注方式では、設計が決まり仕様が確定すると、施工企業を選ぶ段階で、相見積(=複数の企業に見積もりを依頼する)を取れば比較することができます。

選定に時間を要しますが、選定段階で見積もりの金額や内容を確認して、その妥当性を検証することで、発注者が納得できる工事発注になりそうです。

しかし、ここでは施工業者選定に時間がかかれば、そして決定した業者から指定された着工のタイミングが遅くなれば、前述のように今のご時世では、この間に工事費が上がる可能性が高くなっています。

設計施工方式の工事費

設計施工方式の場合、設計(計画)を行う企業と施工(建築)を行う企業が同一であるため、設計の段階から同一企業内で建築コストを確認しながら進めることができます。

これにより、建築工事費が変動するリスクが低減されます。

また、設計施工方式の場合、受託企業(建築会社)が設計(計画、あるいは企画とも言えます)を行うため、「建築工事費が上昇したため、工事内容の変更を」と受託側が言うことは難しく、受託費の増額も難しくなります(例外を除く)。

そのため、設計施工方式で「工事費が高い」と感じられることがあるかもしれませんが、このような価格変更や計画変更のリスクを軽減できることを考えれば、納得できるかもしれません。

吉崎 誠二 Yoshizaki Seiji

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。立教大学大学院 博士前期課程修了。

(株)船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者、(株)ディーサイン取締役 不動産研究所所長 を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、テレビ、ラジオのレギュラー番組に出演、また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は毎年年間30本を超える。

「不動産サイクル理論で読み解く 不動産投資のプロフェッショナル戦術」(日本実業出版社」、「大激変 2020年の住宅・不動産市場」(朝日新聞出版)「消費マンションを買う人、資産マンションを選べる人」(青春新書)等11冊。多数の媒体に連載を持つ。

レギュラー出演

ラジオNIKKEI:「吉崎誠二のウォームアップ 840」「吉崎誠二・坂本慎太郎の至高のポートフォリオ」

テレビ番組:BS11や日経CNBCなどの多数の番組に出演

公式サイト:http://yoshizakiseiji.com/