公示地価は、国の公的な地価として道路敷設の際の用地買収の価格に、また通常の取引の規準として用いられるなど様々な場面で用いられます。

今回は、最新2025年の地価公示について全国的な傾向を解説します。

2025年の地価公示の全体俯瞰

全国の全用途(全用途は住宅地・商業地・宅地見込地・工業地)平均で+2.7%となりました。

過去4年を振り返ると2022年は+0.6%、2023年は+1.6%、2024年は+2.3%でしたので、4年連続して全国平均で上昇、そして連続して上昇幅拡大となっています。

全国平均を用途別にみると、住宅地は+2.1%(前年は+2.0%、前々年は+1.4%)、商業地は+3.9%(前年は+3.1%、前々年は+1.8)%となっており、コロナ禍後の2021年以降いずれも4年連続の上昇、そして毎年上昇幅が拡大しています。

地価上昇の要因分析

上昇幅が拡大している要因としては、東京圏や大阪圏で拡大していることに加えて地方都市も含めて、広く全国的に地価上昇の傾向にあることがあげられます。

その背景には、

① 政策金利は多少上昇しているものの、実質金利を見れば依然低金利が続いていること

② 多少の円高に振れる場面もありますが、依然円安基調が続いていること

③ 地方観光地などでは、インバウンド需要拡大に伴い投資マネーが流入していること

④ 大都市はもちろん地方都市でも再開発が進み、生活利便性が向上していること

などがあげられます。

全国の住宅地と商業地の状況

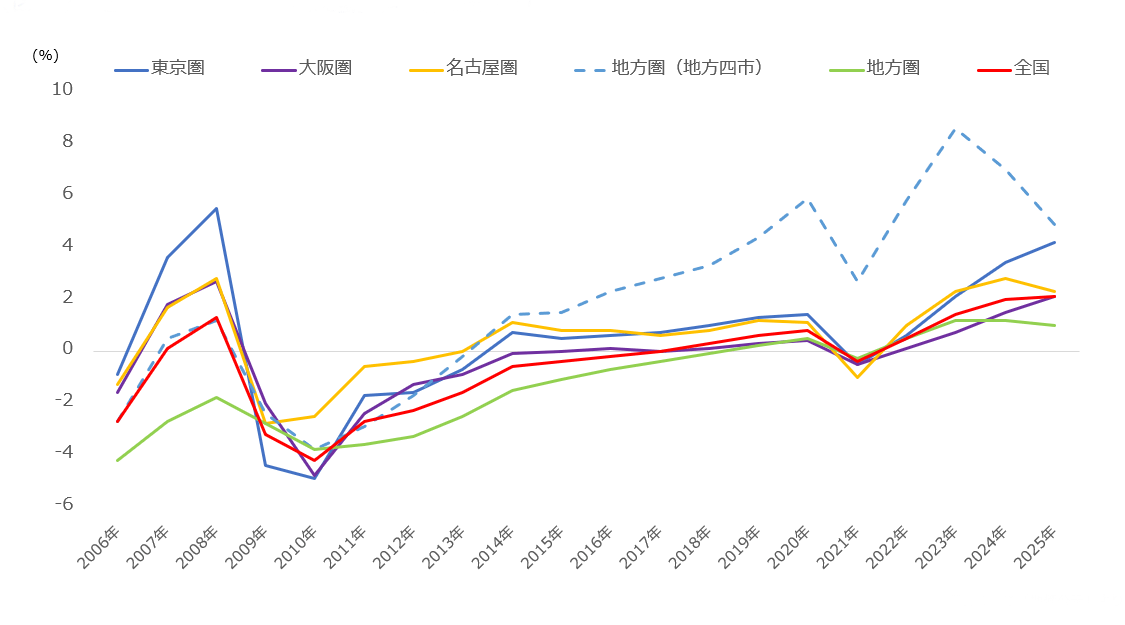

■地価公示 前年変動率(住宅地)

(国土交通省「地価公示」より作成)

グラフは2006年以降の住宅地地価の変動率を圏域別に見たものです。

全国、三大都市圏、地方圏(地方四市以外)で上昇幅が大きくなりました。

都市部では堅調な住宅需要に支えられて、引き続き住宅価格、特にマンション価格上昇が続いています。

東京圏や大阪圏、また人口流入の多い地域での上昇が続いています。

地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では2年連続して前年より上昇幅は縮まりました。

過去10年に渡り大きな上昇を受けて、多少上昇率が鈍化していますが、それでも4.9%と高い伸び率となっています。

また、地方都市の駅前などでの再開発が順調に進んでおり、加えて国内外から人気の高いリゾート地や別荘地、その周辺地域などで地価上昇が顕著となっています。

商業地の状況

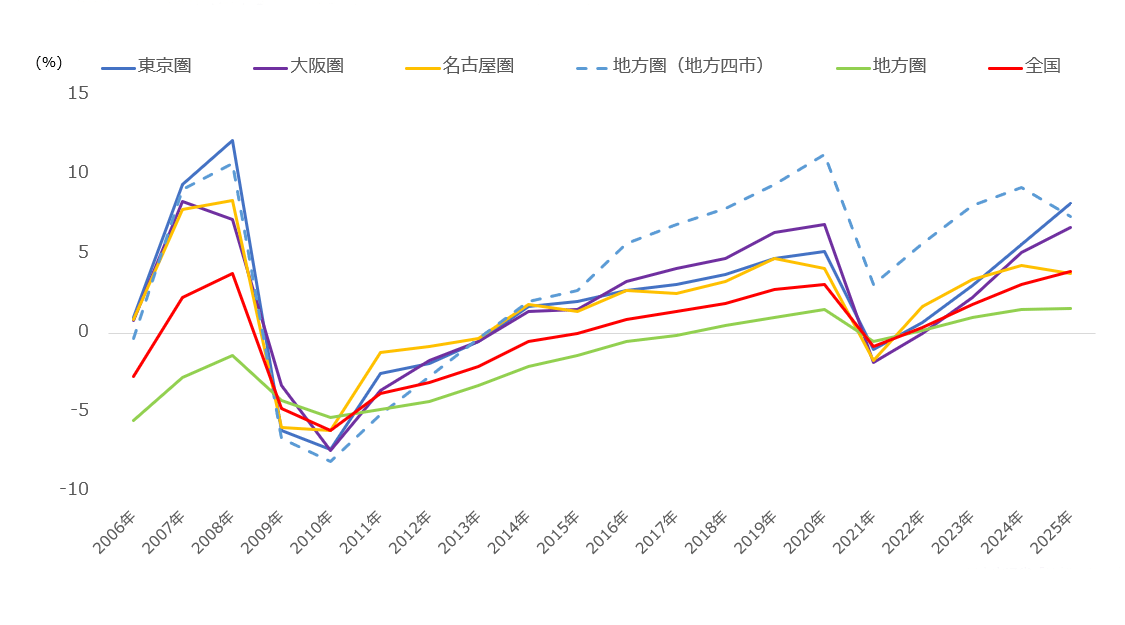

■地価公示 前年変動率(商業地)

(国土交通省「地価公示」より作成)

グラフは2006年以降の商業地地価の変動率を圏域別に見たものです。

都市部や地方主要都市でのホテルの稼働率上昇、オフィスや店舗の空室率低下と賃料の上昇などを背景に、物件の収益性が向上していることが地価上昇につながっているようです。

地方では、地方都市駅前などの再開発が進み利便性が向上している地域や、インバウンド需要が旺盛な地域の上昇が目立ちました。

また国土交通省のコメントによれば、大都市部での主要駅周辺などではマンション需要との競合が地価上昇に寄与しているようです。

東京圏の状況

東京圏(東京都区部や多摩地区・神奈川県・千葉県・埼玉県の主要地域など)では全用途平均で+5.2%(前年は+4.0%、前々年は+2.4%)、住宅地は+4.2%(前年は+3.4%、前々年は+2.1%)、商業地は+8.2%(前年は+5.6%、前々年は+3.0%)となりました。

いずれも4年連続で上昇し、上昇幅も拡大しています。

住宅地では、特に東京都区部(23区)の勢いは強く、下落地点はゼロ、23区平均の住宅地上昇率は+7.9%(前年は5.4%、前々年は+3.4%)で4年連続して23区すべてで上昇、また上昇幅もすべての区で拡大しました。

最も上昇率が高いのは中央区で+13.9%(前年は+7.5%)、次いで港区12.7%(前年は+7.2%)、目黒区12.5%(前年は+7.3%)となっています。マンション需要の旺盛な地域においてはマンション価格が大きく上昇し、それに伴い地価の上昇が顕著となっています。

目黒区青葉台の地点では+18.9%と全国住宅地の全地点の中で10番目に高い伸びとなりました。23区中心部の地価上昇の波及効果により23区外縁部にも影響を及ぼしており、上昇率は中心部ほどではないものの、地価上昇幅は拡大しています。

東京圏全体の住宅地の状況をみれば、下落地域は圏内外縁部のわずかな地域しかなく、郊外も含めて広範囲に地価上昇している状況となっています。

商業地は、23区平均では+11.8%(前年は+7.0%、前々年は+3.6%)で3年連続全23区すべてで上昇、すべて5%以上の上昇幅で上昇幅も拡大しています。

商業地で上昇率が最も高かったのは中野区で+16.3%(前年は+8.2%)、次いで杉並区で+15.1%(前年は+8.0%)、台東区+14.8%(前年は+9.1%)となっています。

東京圏全体の商業地の状況をみれば、住宅地と同じように、下落地域は圏内外縁部のわずかな地域しかなく、郊外も含めて広範囲に地価上昇している状況となっています。

大阪圏の状況

大阪圏(大阪府全域、兵庫県・京都府・奈良県の主要地域など)では、全用途平均で+3.3%(前年は+2.4%、前々年は+1.2%)、住宅地は+2.1%(前年は+1.5%、前々年は+0.7%)商業地は+6.7%(前年は+5.1%、前々年は+2.3%)となりました。

特に商業地は大きく上昇しました。

京都市は+10.2%(前年は+6.6%)11区のうち5区が10%以上の伸びとなりました。

大阪市は+11.6%(前年は+9.4%)、北区、福島区、西区では10%を超える大きな伸びとなっています。

大阪駅北ヤード2期(グラングリーン大阪)開発、中央郵便局の再開発など大阪駅周辺での開発が進み、京都駅も南北(七条口・八条口)とも駅周辺の開発が進んでいます。神戸市は+5.5%(前年は+4.1%)、全9区で上昇幅が拡大しました。

4月13日からは大阪・関西万博が大阪市此花区夢洲で開催され、それに先立ち1月19日には地下鉄中央線が延伸されました。

また、2029年度(予定)には同じ夢洲でIR開業も予定されています。

これらに合わせてこの後も大阪圏では鉄道の延伸計画がありますので、住宅地、商業地とも地価上昇に期待が持てそうです。

住宅地では、京都市は+3.2%(前年は+2.5%)なかでも東山区、下京区、南区は6%台の上昇となっています。

大阪市は+5.8%(前年は+3.7%)、中心6区の上昇が目立ちます。

北大阪地域や京阪沿線地域での上昇が目立ちます。神戸市は+2.7%(前年は+2.1%)で、特に東部4区は4%前後の上昇率となりました。

名古屋圏の状況

名古屋圏(愛知県の主要地域、三重県の一部など)では、全用途平均で+2.8%(前年は+3.3%、前々年は+2.6%)、住宅地は+2.3%(前年は+2.8%、前々年は+2.3%)、商業地は+3.8%(前年は+4.3%、前々年は+3.4%)。三大都市圏で唯一上昇幅が縮まりました。

住宅地を見ると、名古屋市では+3.6%(前年は+4.5%)、全16区のうち2区は上昇幅が拡大、残り14区では上昇幅が縮小となりました。

商業地は、名古屋市では+5.0%(前年は+6.0%)、全16区のうち3区では上昇幅が拡大しましたが2区で同率、残り11区では上昇幅縮小となりました。

昨年は、特に商業地においては三大都市圏で最も上昇幅は小さかったのですが、今年も上昇幅が縮まっています。インバウンド需要の回復が遅れ、3大都市圏から取り残された感が出てきており、これまでの上昇に一服感も出てきました。

まとめ

2025年分の公示地価は全国的に上昇し、バブル期以来の大きな伸びとなっています。

しかし、消費者物価指数がここ数年は前年同月比2%~3%(コアCPI)前後で推移していること、2024年の年間インフレ率が2.7%(日銀展望レポート)だったことを考えると、地価の上昇幅は妥当な上昇幅といえ、消費者物価指数の伸びを大きく超える10%以上の地価上昇率だったバブル期(1991年)に比べると、上昇スピードは「ゆっくりジワジワ」という状況であり、現状が「バブル」とはいえないでしょう。

その一方で政策金利はジワジワと上昇しており、執筆時点(3月26日)では0.5%、2025年中にはもう1回か2回の上昇の可能性がありそうです。

また、最近長期国債金利が上昇していることは気になります。

しかし実質金利(名目金利-インフレ率)でみれば、まだまだ相当な金融緩和の状態といえます。

こうしたことから、引き続き2025年中も「不動産市場は活況が続く見通し」といえるでしょう。

このようなことから考えれば、2026年3月に公表される公示地価も、引き続き上昇の可能性が高いと思われます。

吉崎 誠二 Yoshizaki Seiji

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。立教大学大学院 博士前期課程修了。

(株)船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者、(株)ディーサイン取締役 不動産研究所所長 を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、テレビ、ラジオのレギュラー番組に出演、また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は毎年年間30本を超える。

「不動産サイクル理論で読み解く 不動産投資のプロフェッショナル戦術」(日本実業出版社」、「大激変 2020年の住宅・不動産市場」(朝日新聞出版)「消費マンションを買う人、資産マンションを選べる人」(青春新書)等11冊。多数の媒体に連載を持つ。

レギュラー出演

ラジオNIKKEI:「吉崎誠二のウォームアップ 840」「吉崎誠二・坂本慎太郎の至高のポートフォリオ」

テレビ番組:BS11や日経CNBCなどの多数の番組に出演

公式サイト:http://yoshizakiseiji.com/